SHARAD BADE/BBC इस साल भारी बारिश के कारण कई इलाक़ों में भूस्खलन की घटनाएं देखी गईं

SHARAD BADE/BBC इस साल भारी बारिश के कारण कई इलाक़ों में भूस्खलन की घटनाएं देखी गईं सात अक्तूबर की रात हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में पहाड़ी इलाक़े से एक निजी बस जा रही थी. अचानक भूस्खलन हुआ और बस इसके चपेट में आ गई. इस घटना में पन्द्रह लोगों की मौत हो गई और 18 घायल हो गए.

यह हादसा, राज्य में इस साल मॉनसून में हुई कई दुखद घटनाओं की एक और कड़ी था. ये सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है.

मौसम विभाग (आईएमडी) के , मौसम के ख़तरनाक होते मिजाज़ की वजह से जून से सितंबर के बीच सिर्फ़ हिमाचल में 141 लोगों की मौत हुई है. हालाँकि, स्थानीय लोग मानते हैं कि असली संख्या इससे कहीं ज़्यादा होगी.

यह त्रासदी सिर्फ़ हिमाचल तक सीमित नहीं है. इस साल का मॉनसून भारत के कई हिमालयी इलाक़ों में भारी तबाही लेकर आया.

बीबीसी हिंदी के व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

मीडिया रिपोर्टों और राज्य सरकारों के मौसम विभाग ने डेटा इकट्ठा किए हैं. इसे मिलाकर देखें तो जून से सितंबर के बीच मौसम के ख़तरनाक होते मिजाज़ की वजह से 1528 लोगों की मौत हुई है.

लेकिन हिमालयी इलाक़ों में तबाही सबसे भयावह है.

उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भी कई बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई. मौसम ने दिखाया. हाल का एक और उदाहरण पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का है.

इन सबके बीच हर साल यह सवाल शिद्दत के साथ उठ रहा है- क्यों हिमालय के इलाक़े में मॉनसून की बारिश इतनी जानलेवा हो रही है?

भयानक त्रासदियों के बाद ज़मीनी हालत जानने के लिए बीबीसी की टीम 24 से 28 सितंबर के बीच हिमाचल प्रदेश में थी. हमने वहाँ स्थानीय लोगों का हाल जाना. पर्यावरण के जानकारों से बात की. यही नहीं, इन हालात से उठते मुद्दों पर हमने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी सवाल किए.

हिमाचल की ज़मीनी हालतहिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले के जंजैहली में हम एक मैदान में खड़े हैं. यहाँ चारों तरफ़ बड़े-बड़े पत्थर बिखरे पड़े हैं. पास में एक पतली सी धारा बह रही है.

किसी बाहरी शख़्स को यह किसी हिमालयी नदी का हिस्सा लग सकता है. मगर ऐसा है नहीं.

तीन महीने पहले इसी ज़मीन पर बहुमंज़िला घर खड़े थे. आसपास खेती हो रही थी. आज इस बात पर किसी का यक़ीन करना मुश्किल होगा. तीस जून की रात से पहले चंद्रा देवी और उनके घरवालों के लिए भी ऐसी किसी बात पर यक़ीन करना मुमकिन नहीं था.

चंद्रा खोई-खोई सी आँखों से ताकती हुई बताती हैं, "यहाँ खेत में हमने मकान बनाया था. साथ में किराना की दुकान भी डाली थी.''

उनके मुताबिक़, ''सौ साल हो गए. आज तक यहाँ कोई पानी नहीं आया था."

चंद्रा देवी और उनके पति ने आठ साल पहले जंजैहली की इस बस्ती में अपने सपनों का बसेरा बनाया था. आठ कमरे बनाने में अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा दी थी. बाढ़ आई और सब बहाकर ले गई.

चंद्रा बताती हैं कि उस रात आसमान से पानी ऐसे बरस रहा था, मानो बादल फट गया हो. चंद्रा के घरवाले किसी तरह जान बचा पाए. उनकी 19 साल की बेटी ऋतिका सोचने, समझने और चलने से मजबूर हैं. चंद्रा ने उसे अपनी पीठ पर बाँधा और पास के ऊँचे पहाड़ पर ले गईं. तब उनकी जान बची.

कभी नदी के क़रीब रहने वाली चंद्रा, कई और लोगों की तरह अब ऊपर पहाड़ पर अस्थाई घर में रह रही हैं. वह हमेशा ख़ौफ़ के साए में रहती हैं.

यह इलाक़ा सेराज़ घाटी के नाम से जाना जाता है. इस घाटी ने 30 जून की रात से पहले ऐसा कभी नहीं देखा था. भूस्खलन, टूटी सड़कें और गिरे, बहे, मलबे से भरे घर- ऐसी बर्बादी के निशान यहाँ हर तरफ़ दिखते हैं.

BBC

BBC मंडी के थुनाग क़स्बे में भी ज़िंदगी पटरी पर नहीं लौट पाई है.

सँकरी गलियों से गुज़रते हुए हमें कई टूटी इमारतों के ढाँचे ही दिखते हैं. उनमें मलबा भरा है.

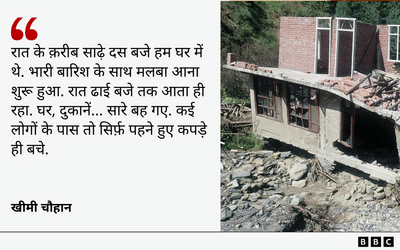

थुनाग की रहने वालीं खीमी चौहान बताती हैं, "रात के क़रीब साढे दस बजे हम घर में थे. भारी बारिश के साथ मलबा आना शुरू हुआ. रात ढाई बजे तक आता ही रहा. घर, दुकानें… सारे बह गए. कई लोगों के पास तो सिर्फ़ पहने हुए कपड़े ही बचे. इन लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई."

इन पहाड़ों के बीच बसी कई छोटी बस्तियों को भूस्खलन की वजह से काफ़ी नुक़सान पहुँचा है. थुनाड़ी गाँव भी पानी के तेज़ बहाव और भूस्खलन के बीच फँस गया था.

वहाँ के रहने वाले 90 साल के जय राम बताते हैं कि ज़िंदगी में ऐसी तबाही कभी नहीं देखी.

जय राम कहते हैं, "हम इधर ही रहे पूरी रात भर. फिर ऊपर चले गए. दो महीने ऊपर रहे. दो महीने बाद जब प्रशासन ने कहा कि आप नीचे जाइए, तब हम नीचे आए. घर-बार साफ़ कर रहे हैं. अभी तक मलबे के ढेर लगे हुए हैं."

- कश्मीर के इस गांव को कहा जाता है 'पेंसिल विलेज', एक फ़ैसले से भविष्य पर मंडराया ख़तरा

- दिल्ली में इतने सांप क्यों निकल रहे हैं?

- ग्लेशियर में दबी लाश जो 28 साल बाद भी सही सलामत मिली

हिमालयी इलाक़े पिछले कई सालों से ऐसी आपदाओं से जूझ रहे हैं.

मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से बारिश का मौसम उलट-पुलट हो गया है. अब लंबे सूखे के दौर के बाद अचानक बहुत भारी बारिश हो रही है.

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ ट्रॉपिकल मेटियरोलॉजी (आईआईटीएम), पुणे के वैज्ञानिक डॉ. रॉक्सी मैथ्यू कॉल के अनुसार, साल 1950 से 2025 के बीच भारत में बाढ़ की 325 घटनाएँ दर्ज हुईं हैं. इनसे क़रीब 92 करोड़ लोग प्रभावित हुए. लगभग 1.9 करोड़ लोग बेघर हुए और 81 हज़ार लोगों की मौत हुई.

अब बादल फटने जैसी घटनाएँ, यानी एक घंटे में 100 मिली मीटर से ज़्यादा बारिश, आम होती जा रही है. पिछले पाँच सालों के आईएमडी के आँकड़े देखें तो 'बहुत भारी बारिश' (204.5 मिमी से ज़्यादा) की घटनाएँ लगातार बढ़ी हैं.

इसका सीधा वास्ता ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से समुद्रों के बढ़ते तापमान से है.

आईआईटी मुंबई की जलवायु विज्ञान विभाग की सहायक प्रोफ़ेसर डॉ. अक्षया निकुंभ बीबीसी से कहती हैं, "अरब सागर और बंगाल की खाड़ी काफ़ी तेज़ी से गर्म हो रही हैं. जब तापमान ज़्यादा होता है, तो वातावरण में नमी भी अधिक होती है. और ज़्यादा नमी का मतलब है, बारिश की दर ज़्यादा होने की संभावना,"

वे बताती हैं, "इसलिए जहाँ यह पर्वतीय संरचना अचानक आती है, वहाँ नमी ऊपर की ओर उठ जाती है. फिर अचानक बारिश होती है. अब वातावरण में पहले से ज़्यादा नमी है. चूँकि वातावरण में ज़्यादा नमी मौजूद है, इसलिए बादल फटने की घटनाएँ बढी हैं."

इस साल यूरोप में 'हीट वेव' की वजह से 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' का असर था. इसने इस त्रासदी को और बढ़ा दिया.

डॉ. अक्षया कहती हैं, "इस साल सिर्फ़ पहाड़ों की संरचना की वजह से ही ऐसा नहीं हुआ बल्कि ऊपर की तरफ़ पहले से ही एक सिस्टम बना हुआ था. यह 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' की वजह से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण बना था. इस वजह से और भी ज़्यादा बारिश हुई. शायद इसीलिए इस बार ज़्यादा बादल फटे."

- 'दम तोड़ रही' नदी से कमाई करने वाली महिला उसकी ज़िंदगी की दुआ मांग रही है

- समंदर में छा रहा है अंधेरा, हमारी ज़िंदगी पर किस तरह पड़ेगा प्रभाव?

- 'खाने से ज़्यादा महंगा पड़ रहा है पानी', भीषण गर्मी के बीच गहराता दिल्ली में जल संकट

बादल फटने के साथ ही भूस्खलन की घटनाएँ भी बढ़ती हैं.

आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने पिछले 30 साल की बारिश के डेटा का अध्ययन किया. उन्होंने पाया कि ख़ासतौर पर हिमालय के इलाक़ों में 'ड्राई सीज़न' और 'वेट सीज़न' के बीच का अंतर बहुत ही कम हो चुका है. एक बारिश से दूसरी बारिश आने तक का अंतर 'ड्राई सीज़न' कहलाता है.

इसकी वजह से अब पहाड़ों की ढलानें ज़्यादातर समय गीली रहती हैं. इससे भूस्खलन का ख़तरा बढ़ गया है.

आईआईटी मंडी के जियोटेक्टनिकल इंजीनियरिंग विभाग के डॉ. अशुतोष कुमार बीबीसी को बताते हैं, "अगर मौसम के 'वेट पीरियड' और 'ड्राई पीरियड' अलग-अलग नहीं हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे पहाड़ों की ढलानें ज्यादा वक़्त तक गीली रहेंगी."

"अगर ढलानें गिली हैं तो जब भारी बारिश होगी तो इससे भूस्खलन की आशंका बढ़ जाएगी. यही हमें अब ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है."

इंसानों की भी कम ग़लती नहींविशेषज्ञ मानते हैं कि जलवायु में तो बदलाव हो ही रहा है लेकिन इंसान ने भी हिमालय के साथ जैसी छेड़छाड़ की है, वह भी ऐसे नुक़सान के लिए उतने ही ज़िम्मेदार हैं. अंधाधुंध निर्माण, हाईवे, टनल, हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट के लिए हो रहे काम- हिमालय के पहाड़ को कमज़ोर बना रहे हैं.

जब हम हिमाचल में मंडी से कुल्लू-मनाली के बीच बन रही चौड़ी सड़क से गुज़र रहे थे तो हमें जगह-जगह टूटे पड़े पहाड़ के टुकड़े दिखे. कई जगह सड़कें धँसी हैं.

हिमालय के पहाड़ों में फ़िलहाल चल रहे कुछ बड़े प्रोजेक्ट जिनके बारे में पर्यावरणविद चिंता जता रहे हैं:

- उत्तराखंड की चार धाम परियोजना

- केदारनाथ- बद्रीनाथ-यमुनोत्री- गंगोत्री को जोड़ने वाला हाईवे: 889 किमी

- दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून एक्सप्रेस-वेः 210 किमी

- ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइनः 125 किमी. इसमें 105 किमी टनल है.

- सेवोके-रँगपो रेलवे लाइन, सिक्किमः 45 किमी. इसमें 39 किमी टनल है.

बीबीसी से बात करते हुए 'पीपल्स एसोसिएशन फ़ॉर हिमालयन एरिया रिसर्च' के संस्थापक शेखर पाठक सवाल करते हैं, "जिस स्तर पर देश भर में हाईवे बनते हैं, ऐसी सड़क हमें हिमालय के पहाड़ों में बनाने की जरूरत ही क्यों है?"

वे ध्यान दिलाते हैं कि निर्माण के बड़े-बड़े काम से बेहिसाब मलबा निकल रहा है. यह मलबा बारिश के दिनों में गंभीर समस्या पैदा कर रहा है.

वह कहते हैं, "जब भारी बारीश होती है तो सब का सब मलबा नदी में आता है. मलबे की यह विशेषता है कि वह पानी की तरह तैरना नहीं जानता है. वह तल में बैठ जाता है. और जब तल में बैठ जाता है तो नदी की जगह घेर लेता है. नदी फिर ऊपर आ जाती है. नदी ऊपर आती है तो बगल में आपने जो हाईवे बनाए हैं, घर बनाए हैं, उनको ख़त्म होकर अपनी क़ीमत चुकानी पड़ती है."

शेखर पाठक कहते हैं, "इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम उत्तराखंड के अलावा कुल्लू घाटी में देख सकते हैं. लगातार चार साल जहाँ ट्रैजेडी हुई, वह इलाक़ा कुल्लू घाटी है."

इस सिलसिले में बीबीसी ने 'साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल' के हिमांशु ठक्कर से बात की. वे भी ऐसी ही बात कहते हैं.

हिमांशु ठक्कर के मुताबिक़, "उदाहरण के रूप में उत्तराखंड में धराली है. आपदा आई और इतने सारे लोग मर गए. यह वही धराली है, जहाँ 2013 में भी आपदा आई थी. लोग बह गए थे. उससे हम कुछ सीखे नहीं. वहाँ लोग फिर बस गए."

"इस साल हमें फिर उसी तरह की आपदा का सामना करना पड़ा. अगर हम पहली आपदा से सीखते तो वहाँ पर किसी को बसने नहीं देते. लेकिन हमने उससे कुछ नहीं सीखा. यह हम सभी आपदाओं के बारे में कह सकते हैं."

हिमांशु कहते हैं, "कुछ साल पहले ऐसी ही घटना के बाद हमने लिखा था कि यह सिर्फ़ ट्रेलर है. पिक्चर अभी बाक़ी है. अब हमें इसके प्रमाण मिल रहे हैं."

क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री BBC

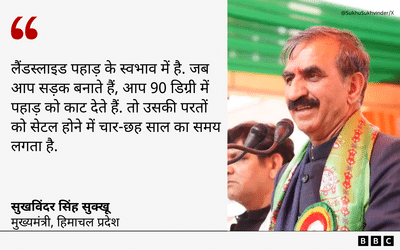

BBC हिमालय के पहाडी इलाक़ों में विकास के मॉडल के बारे में हमने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की.

मुख्यमंत्री मानते हैं, "नितीगत बदलाव की जरूरत है. नीतिगत बदलाव में कहीं न कहीं कमी है."

उनका कहना है, "लैंडस्लाइड पहाड़ के स्वभाव में है. जब आप सड़क बनाते हैं, आप 90 डिग्री में पहाड़ को काट देते हैं. तो उसकी परतों को सेटल होने में चार-छह साल का समय लगता है."

"अब क्या हुआ, जब से एनएचएआई की फ़ोर लेन बनी हैं, उसमें बड़ी-बड़ी मशीनें आ गईं. उन्होंने इस पहाड़ को, उसकी परतों को हिला दिया. और वह गिरता रहता है. जब भी नए रास्ते बनेंगे, उन्हें सेटल होने में चार से पाँच साल लगेंगे."

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की राय है, "सिर्फ़ हिमालय नहीं, पूरे देश में पहाड़ी राज्यों के लिए अलग नीतियाँ बनानी पड़ेंगी."

कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, हिमालय अब पहले जैसा नहीं रहा. जलवायु परिवर्तन ने इस इलाक़े में बारिश का रूप बदल दिया है. इंसानों की दख़लंदाज़ी ने पहाड़ों की कमर तोड़ दी है.

और हम हर साल वही सवाल दोहरा रहे हैं, क्या इस बार कुछ सीखेंगे?

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, और व्हॉट्सऐप पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

- नज़रों से ओझल होतीं गगनचुंबी चोटियां, क्यों मुश्किल हो रहे हैं हिमालय के दीदार

- मुंबई एयरपोर्ट पर ज़हरीले साँपों के साथ शख़्स कैसे पकड़ा गया?

- पृथ्वी के केंद्र में कितना लोहा है? धरती के बारे में 10 दिलचस्प बातें

- अंटार्कटिका की पिघलती बर्फ़ का समुद्र के खारे पानी पर क्या हो रहा है असर

You may also like

राज्यस्तरीय स्कूली कबड्डी प्रतियोगिता शुरू, अंडर-14 बालक वर्ग में बोकारो ने लातेहार को हराया

हिंदू रीति रिवाज से 101 जोडों का हुआ विवाह, ईसाई धर्मावावलंबी के जोडे भी हुए एक-दूजे के

काली और छठ पूजा को लेकर समिति ने की प्रशासक से मुलाकात

बजरंग दल के डर से देश विरोधी और धर्म विरोधी शक्तियां अपने कार्य में विफल हो रही हैं : मनोज

आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की नींव स्वस्थ नागरिक और शिक्षित युवा : उप मुख्यमंत्री शुक्ल